総務の魂 vol.92

ワーク・エンゲイジメントを 高めましょう!⑪

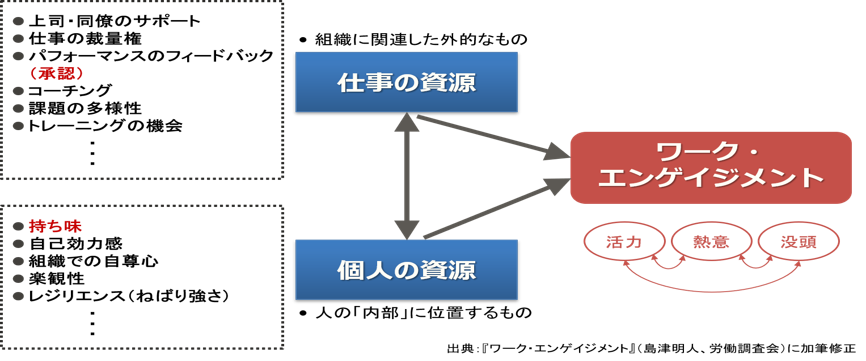

今回は、個人の資源を増やす取り組みについて紹介します。個人の資源を増やす取り組みはいくつかありますが、その中でも最も効果的な自己効力感の高め方について解説します。

Ⅰ.自己効力感とは

力が自分にあるという感覚、または環境に対し効果的にコントロール(対処)できているという感覚」のことをいいます。平たく言えば自分の能力に対する自

信です。

自己効力感は心理的なもので、人の内部に位置します。この自己効力感が高まると個人の資源が増え、ワーク・エンゲイジメントが高まります。また、個人の資源が増えると、仕事の資源も高まるという関係(相乗効果)にもあります。

自己効力感は自ら高めることができます。例えば全般的な目標を、より小さな具体的な下位目標、あるいは継続的なステップを設定することです。

Ⅱ.自分でできる自己効力感の高め方

小さな目標を達成したり、一つのステップが完了することで達成感を得ることができます。小さな成功(達成経験)は自分の能力に対する自信を高め、前に進もうという動機を与えてくれます。

その他に役割モデル(代理学習とも呼ばれる)から多くを学ぶことができます。

他の人が各々の仕事で成功したプロセスを目にすると、自分も同じようにやれそうな気分になります。「あなたにもできるなら、私にもできる」ということです。職場で他の人を観察するだけで、多くを学び自信をつけていくことができます。

今回をもちまして、ワーク・エンゲイジメントの連載は終了します。

次回からは、いま企業の人事労務課題の中でも最も悩ましい「パワハラ」とその予防についてお伝えします。

労働関係法令等の最近の動き:令和3年6月に育児・介護休業法、健康保険法等が 改正されました

~令和4年4月1日から段階的に施行~

2021年の通常国会で提出された「育児・介護休業法の改正」、「健康保険法等の改正※1」が6月に与党などの賛成多数で可決成立しました。(※1全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律)

それぞれの改正の主旨、概要は次のとおりです。

|

改正の主旨 |

育児・介護休業法の改正 |

健康保険法等の改正 |

| 出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにする | 現役世代への給付が少なく、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの社会保障の構造を見直す

「全世代対応型の社会保障制度」の構築 |

|

|

改正の概要 |

1 男性の育児休業取得促進

(子の出生後8週間以内に4週間まで取得可) 2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備※1及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置※2の義務付け ※1 研修、相談窓口設置等の複数の選択肢からいずれかを選択 ※2 面談で説明、書面等による情報提供等の複数の選択肢から選択 3 育児休業の分割取得 (分割して2回まで取得可※1を除く) 4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け (常時労働者数1,000人超の事業主) 5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」の要件を廃止 ※但し、労使協定で除外可 |

1.全ての世代の安心を構築するための給付と負担の見直し

(1)後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し(一定の所得以上の後期高齢者の医療費窓口負担割合の1割から2割への見直し) (2)傷病手当金の支給期間の通算化 (出勤による不支給期間を延長して支給を受けられるようにする) (3)任意継続被保険者制度の見直し (任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直し、被保険者からの申請による資格喪失を可能とする) 2.子ども・子育て支援の拡充 (1)育児休業中の保険料の免除要件の見直し (月内に2週間以上の育児休業を取得した場合に当該月の保険料を免除、賞与は1月を超える場合に限り免除) (2)子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置の導入 3.生涯現役で活躍できる社会づくりの推進 (保健事業における健診情報等の活用 等) |

| 施行期日 | 2、5 ・・・ 令和4年 4月1日

1、3 ・・・ 公布日から1年6月を超えない範囲 4 ・・・ 令和5年 4月1日 |

1、3 ・・・ 令和4年1月1日(ただし、1(1)は令和4年10月1日から令和5年3月1日までの間において政令で定める日 2(1) ・・・ 令和4年10月1日 2(2) ・・・ 令和4年 4月1日 |

上記の育児・介護休業法の改正(1、3、5)のポイントは次のとおりです。

1 男性の育児休業取得促進 ※ 出生時育休(男性版産休) 【施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日】

子が生まれてから8週間以内に計4週分の休みを取得できる育休の特例措置。夫のみ利用することができます。

現行の育休制度と同様、育児休業給付金、社会保険料の免除があります。

-

- 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能

- 申出期限は原則休業の2週間前まで

- 分割して2回取得可能

- 労使協定(合意の範囲)により、育児休業中に就業可能 ※上限は所定の5割を予定

3 育児休業の分割取得 【施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日】

(分割して2回まで取得可※1を除く)

| 改正前 | 改正後 |

|

|

5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【施行日:令和4年4月1日】

(分割して2回まで取得可※1を除く)

| 改正前 | 改正後 |

| (育児休業の場合)

(1)引き続き雇用された期間が1年以上 (2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない |

(1)の要件を撤廃し、(2)のみに

※無期雇用労働者と同様の取り扱い (引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可) |

総務のお仕事カレンダー 2021年8月・2021年9月

| 8月10日(火) | 7月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税の支払い

■参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別職税の納付期限と納付の特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm |

| 8月31日(火) | 7月分の健康保険・厚生年金保険料の支払

■参考リンク:日本年金機構「厚生年金保険料等の納付」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/nofu.html |

| 9月10日(金) | 8月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税の支払

■参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納付の特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm |

| 9月16日(木) | 2022年3月高校卒業予定者の採用選考・内定解禁

■参考リンク:厚生労働省「令和4年3月新規高等学校卒業者の就職に係る採用選考期日等について」 |

| 9月30日(木) | 8月分の健康保険・厚生年金保険料の支払

■参考リンク:日本年金機構「厚生年金保険料等の納付」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/nofu.html |

[1] 賞与支払届の提出と所得税の納付

夏季賞与の支給にあわせて賞与支払届の提出を行いましょう。また、賞与を支給した翌月の源泉所得税の納付の際に、賞与の所得税も納付することを忘れないようにしましょう。

■参考リンク:国税庁「賞与に対する源泉徴収」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm

[2] 社会保険料に関する定時決定結果の反映

7月に提出した算定基礎届に基づいて、9月からは新たに決定された標準報酬月額を適用することになります。新しい標準報酬月額に基づいた社会保険料の控除は9月分(翌月控除の場合は10月支給分)からとなります。

■参考リンク:日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

[3] 夏季休暇の実施と顧客への連絡

8月中旬のお盆休み等の夏季休暇実施に向けて、顧客への休暇連絡や業務の調整を行いましょう。また、夏季休暇に合わせて年次有給休暇の計画的付与を行う場合、必要日数が付与されていない従業員には特別休暇を付与するなどの対応を忘れずに行いましょう。

■参考リンク:厚生労働省:「年次有給休暇取得促進特設サイト」

https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/index.html

[4] 職場の熱中症対策

厚労省統計による昨年度の職場における熱中症による死亡者数は22人となっており、過去10年間(2011年~2020年)の発生状況における平均死亡者数も21人となっています。厚労省では、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」により職場での熱中症予防への取組みを推奨しています。梅雨も明けて猛暑が本格化する中、職場での健康確保に取り組みましょう。

■参考リンク:厚生労働省:「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」

健康で活き活き自分らしく! セルフケアカード好評発売中!

定価 3,300円(税込)

【パワハラ防止法の施行】

2020年6月1日(中小企業は2022年4月1日)、パワハラ防止法が施行されました。職場のいじめ・嫌がらせの増加傾向に歯止めをかけるために、職場においてパワハラを予防、防止するための措置が義務化されました!

【パワハラの予防に向けて】

パワハラはルールや防止措置だけでは根絶することは困難です。それは、パワハラが起こる要因は、人の「感情」の問題だからです。

パワハラを発生させないためには、働く人たちにとって安心・安全な職場(パワハラが起こりづらい環境)をどのようにつくるかがポイントになります。

そのためには、「望ましい組織の在り方」を明確にすると同時に、なぜ、人は怒りという感情を持つのかという理解、人と人との関わりの質(関係の質)を高めていくことが重要であり、パワハラの予防につなげていくことができます。

【パワハラ予防カードとは】

パワハラ予防カードは、パワハラを未然に防ぐために知っておくべき知識と実践項目を厳選・順序化して55枚のカードにしたものです。

ぜひパワハラ予防カードを活用して、働きがいのある生産性の高い理想の職場を皆さんでつくっていってください。

TOPICS 労働関係情報

● 最低賃金 全国平均で時給930円に、28円上げの過去最大幅、厚労省審議会

中央最低賃金審議会(小委員会)は、2021年度の地域別最低賃金の改定について都道府県の時給を一律28円引上げ、全国平均で930円とする目安をまとめた。

新型コロナウイルス禍で目安を示さず、事実上の凍結としていた昨年度から一転、引き上げ幅はこれまでの最高幅27円を超えた。

地域別最低賃金は中央審議会が7月に厚労相に答申し、目安を踏まえ各地の地方審議会が都道府県ごとに決議する。8月頃に改定額をまとめ、新しい最低賃金は10月頃に適用される。

● 厚労省 過労死の労災認定基準見直しへ

過労死を含む脳・心臓疾患の労災認定基準の見直しを検討していた厚労省の検討会は、残業が発症前2~6ヵ月間で平均月80時間などとする「過労死ライン」に達しなくても、不規則な勤務など、労働時間以外の負荷がある場合は認定できるとの提言をまとめた。厚労省は検討会の意見を踏まえ、今秋にも基準を見直す。

2001年に改定された現行基準でも、認定にあたっては労働時間以外の負荷要因も評価するとしているが、実際には労働時間が重んじられる傾向があり、ここ数年、残業時間が過労死ライン未満のケースは1割程度にとどまる。基準見直しにより、認定の幅の広がりが見込まれる。

「人」Book

『プロティアン』

田中 研之輔・著 2019.8.13

日経BP、税込み1,650円

前回に続きキャリアをテーマにした話題の本のご紹介です。

ボストン大学のダグラス・ホール教授がギリシア神話に出てくる、思いのままに姿を変える神プロテウスにあやかって、社会や環境の変化に応じて柔軟に変わることのできる変幻自在なキャリアを「プロティアン・キャリア」と名付けて提唱しています。

本書は、この概念を軸に、終身雇用、年功序列が過去の遺産となった日本において、これからの人生100年、70歳まで第一線で働き続ける時代に求められるキャリアの築き方を指南してくれています。特に「自分自身のこれから先のキャリアを考えることがとても苦手だ」というビジネスパーソンを念頭にまとめられています。

ビジネスキャリアとライフキャリアの両面から、精神的な豊かさにとどまらず、経済的豊かさも手に入れるキャリア形成術にまで踏み込んでいるのが本書のユニークな所。実践的です。